10日午前、大阪市内の(株)シーアイ・パートナーズ社にて NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会 日花睦子共同代表(大阪虹の会)とひきこもり支援で懇談。

㈱シーアイ・パートナーズ 家住 教志社長・本田 信親 専務取締役、金子 訓隆NPO法人HIKARI 代表理事が同席。

日花さんは、本年共同代表に就任(写真)。大阪に伺う機会にお会いして、懇談したいとの私の要望が本日実現しました。

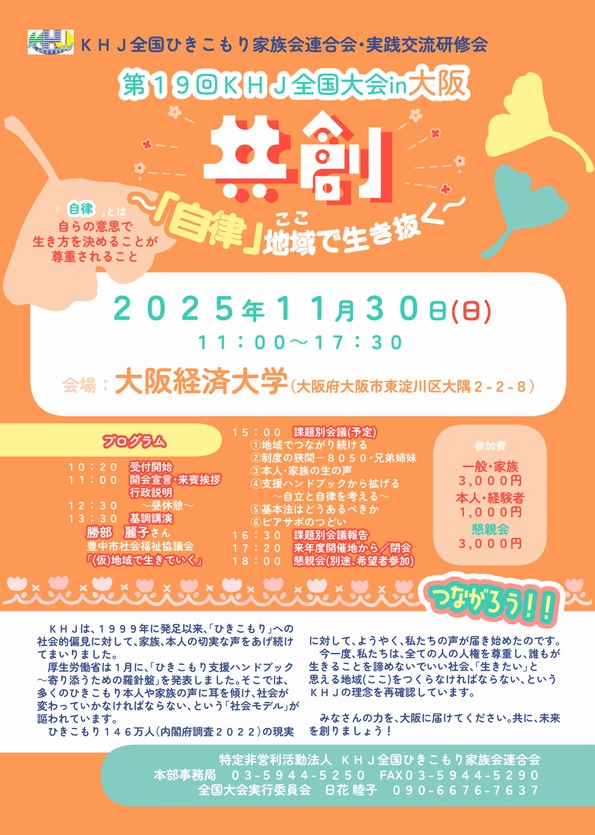

「ひきこもり支援・活動の歴史、行政との連携、家族会の役割、就労支援など」で意見交換。また11月30日(日)大阪市大阪経済大学で開催される「第19回KHJ全国大会in大阪」の状況も伺いました。

~KHJ全国ひきこもり家族会連合会・実践交流研修会~ KHJ全国大会in大阪

https://www.khj-h.com/news/convention/11067/

日花さん自身の体験を通じて、家族の方々に寄り添える支援、当事者が「生きづらさを感じる社会」から「生きたいと思える社会に」と強い決意が感じられ、大変感銘しました。

今後地元の公明党衆参国会議員、大阪府議・市議との連携を進めてまいります。本日伺った課題等前に進めてまいります。ありがとうございました。

【KHJについて】

KHJは1999年に発足以来「ひきこもり」への社会的偏見に対して、家族,本人の切実な声をあげ続けてこられました。

KHJの略称は、平成26年度から、Kazoku Hikikomori Japan(家族・ひきこもり・Japan)に改訂されました。「日本で唯一の全国組織の家族会(当事者団体)」という意味です。

KHJでは、ひきこもりを抱えた家族・本人が社会的に孤立しないよう、全国の家族会と連携し、行政に働きかけながら、誰もが希望を持てる社会の実現を目指されています。

日花氏との懇談内容要約

懇談では、NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会(日花氏)と山本博司前参議院議員が中心となり、ひきこもり支援の歩みと今後の課題について幅広く意見交換が行われた。懇談は、2025年11月30日に大阪経済大学で開催される第19回KHJ全国大会への山本氏の来賓招待を兼ねて実施され、KHJ共同代表の日花氏、輝HIKARIの金子訓隆代表理事、シーアイパートナーズの家住社長・本田専務が同席した。議論は、支援の歴史と現状、家族会の役割、行政との連携、そして就労支援の新たな展開に及んだ。

冒頭、日花氏はKHJ設立の経緯を説明した。KHJは約20年前に立ち上げられ、全国の家族会をつなぐネットワークとして発展。自身も大阪家族会の代表を務め、当事者の人権と生きる権利を社会に訴えてきたと語った。ひきこもり当事者は「崖っぷちを歩くような状況」にあり、行政や支援者が手を離さず寄り添うことが必要だと強調。家族の経験は支援の大きな力であり、行政が制度を整え、家族が寄り添うという役割分担のもと、協働で社会を支えるべきだと述べた。また、島根県での「いのちの電話」相談員との交流を例に挙げ、ひきこもり相談の増加と相談員の苦悩を紹介。支援団体の枠を越えて、社会全体で当事者の人権を守る仕組みをつくる重要性を訴えた。

これに対し、山本氏は自身の国会での取り組みを振り返った。2007年、参議院予算委員会で初めてひきこもり問題を取り上げ、厚生労働省に研究・対策を促した経緯を説明。当時、厚労省はひきこもりを病気とみなさず支援対象外としていたが、質問を契機に実態調査が始まり、全国のひきこもり地域支援センター設置、146万人規模の調査、そして「8050問題」への社会的関心の高まりへとつながったと述べた。また、重層的支援体制整備事業の創設など、国としての制度整備が進んだことを報告し、「家族が声を上げられる社会がようやく整いつつある」と評価した。

日花氏は、大阪府の支援体制の課題にも言及。ひきこもり相談センターでは十分な相談体制が整わず、個別対応ではなく自治体への振り分けにとどまっていると指摘。2019年の川崎事件以降、電話相談は急増したが、予算不足で相談員が足りないと述べた。山本氏はこれを受け、公明党の大阪議員(石川裕貴参議院議員、三島智子氏など)と連携し、現場視察や懇談会の開催を検討すると応じた。大阪では維新の会の影響が強いが、公明党として家族会や民間と協力し、実効的な支援を広げたいと語った。

議論は、支援の「次のステージ」である就労支援にも及んだ。日花氏は、手帳の有無に関係なく、ひきこもり当事者が社会で役割を持てる仕組みの重要性を強調。在宅就労やオンラインを活用した支援の拡充を提案した。高知県での「メタバース画廊」や「Voice Station」の事例を紹介し、デジタル空間での活動が新たな社会参加の手段になると述べた。

山本氏は、金子氏が推進する就労困難者支援の法制化の動きを高く評価。内閣府への政策提案を通じ、ひきこもり当事者が正式な支援対象として認められるよう後押しする考えを示した。また、オンライン居場所やメタバース支援の普及を肯定的に捉え、当事者が「声を出さなくてもつながれる場」を重視すべきだと語った。

日花氏は、KHJが月2回実施しているオンライン居場所活動を紹介。Zoomで声や顔を出さずに参加でき、雑談や同時空を見上げる企画などを通じて孤立感を和らげていると説明。社会に戻る前の「前段階」として、オンラインで人とのつながりを回復する意義を述べた。

終盤、日花氏は「社会が避難所として魅力を失っている」と指摘。東日本大震災や能登地震の際、避難所に行けなかったひきこもり当事者がいたことを挙げ、「社会のほうが変わらなければならない」と訴えた。山本氏はこれに深く共感し、「親の心情を受け止めながら、支援を続けていく」と応じた。

懇談の最後に、日花氏は教師としての経験を踏まえ、「やらされるのではなく、やりたくなる支援」を重視すべきだと語り、内発的な動機づけの重要性を説いた。山本氏も元小学校教師として共鳴し、「教育も支援も、心を動かす力が原点」と応じた。

今回の懇談は、国政・行政・民間・家族会がそれぞれの立場から課題を共有し、協力の方向性を確認する場となった。ひきこもり支援を「当事者が語れる社会」へと深化させるための新たな一歩として位置づけられる。