山本博司(やまもとひろし)

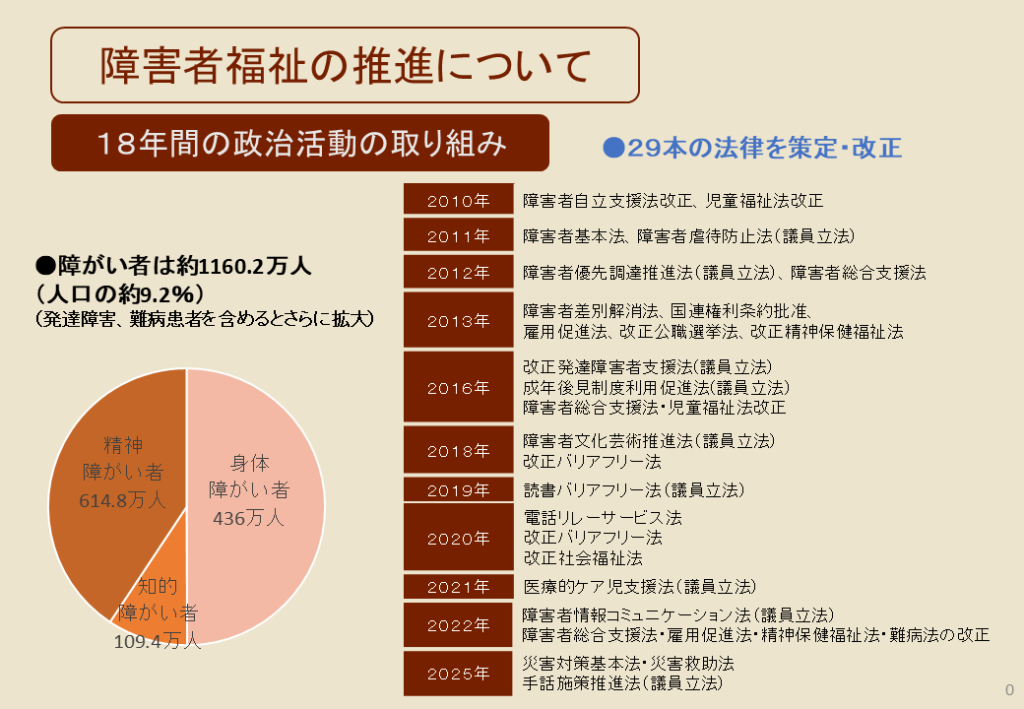

皆様、18年間の国会議員としての活動に対し、多大なるご支援とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。私は2006年にIBMを29年勤めたのちに退職し、比例区の候補者として活動を始め、2007年に初当選いたしました。以降3期18年、特に障害福祉分野を中心に取り組んでまいりました。

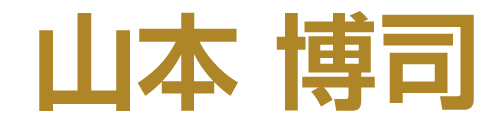

私の政治活動の原点は、重度の知的障害を持つ娘の存在にあります。制度の谷間で支援を受けられずにいる多くの方々を前に、政治の場で制度設計を見直す必要性を強く感じました。現在、日本には身体障害者436万人、知的障害者109万人、精神障害者600万人超とされ、発達障害や難病の方々も含めれば、その支援はますます重要です。

この18年間で、私は障害福祉に関する29本の法律の成立に関わらせていただきました。障害者基本法や障害者差別解消法、発達障害者支援法の改正、電話リレーサービス法、医療的ケア児支援法、情報コミュニケーション法、そして手話言語を法的に位置づけた「手話施策推進法」など、長年の課題に取り組んできました。

特に手話施策推進法は、全国ろうあ連盟の皆様と15年にわたり対話を重ねてきた成果です。国連の障害者権利条約(2007年批准)で「手話は言語である」と明記されたことを受け、日本でも2011年に障害者基本法でその立場を初めて盛り込みました。その後、鳥取県が2013年に全国初の「手話言語条例」を制定し、全国で597の自治体が条例を整備するまでに至りました。このような流れを法制化に結びつけるべく、超党派での取り組みを推進してきました。

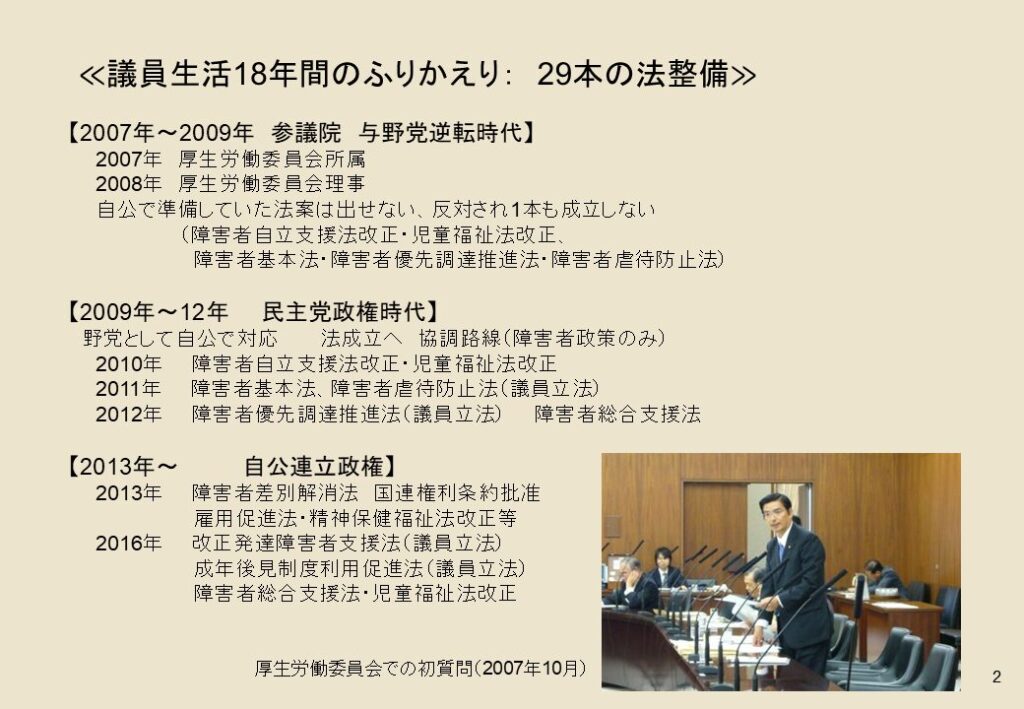

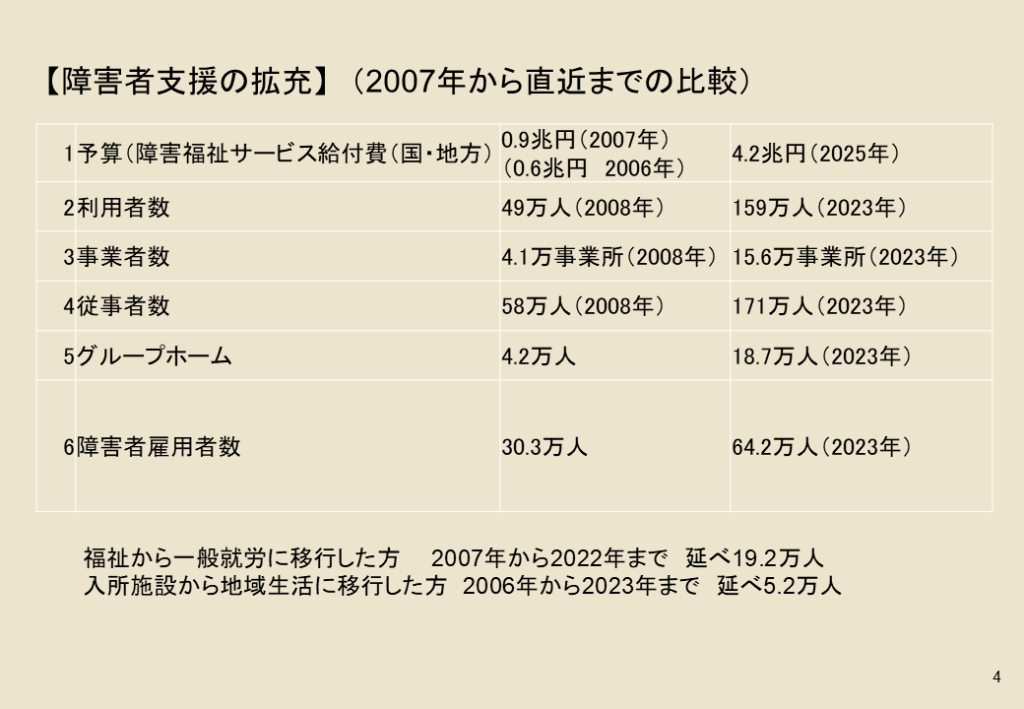

障害福祉の制度や予算面でも大きな変化がありました。2006年当時、障害福祉予算は約6,000億円でしたが、2025年度には4.2兆円と、実に7倍に増額されました。特に2012年以降、放課後等デイサービスや児童発達支援事業など、障害児支援が拡充され、約50万人の児童が福祉サービスを受けるようになりました。

制度の拡充により、障害福祉サービス利用者は2008年の49万人から現在は159万人を超え、事業所数も4万から16万へと4倍に増加しました。働く職員数も58万人から171万人へと急増し、障害者の雇用者数も30万人から64万人へと倍増しています。グループホームなど地域生活の場も整備され、障害者が地域で安心して暮らす社会に一歩ずつ近づいています。

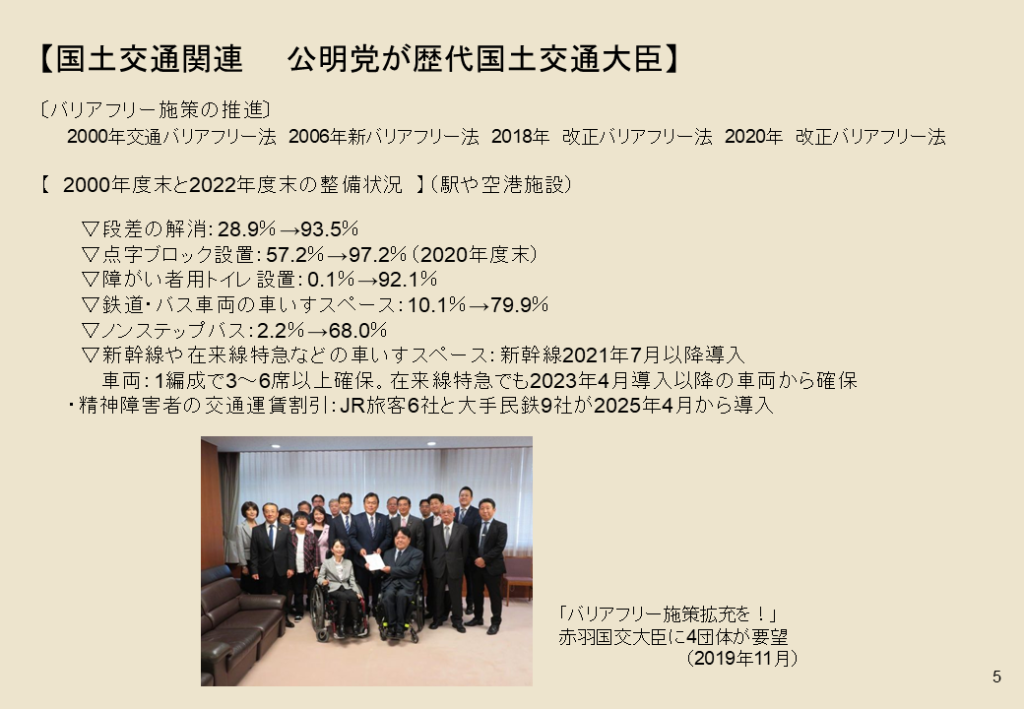

また、交通インフラにおいても、身体・知的障害者に限定されていたJR等の運賃割引が、2025年4月から精神障害者にも拡大されました。さらに、視覚障害者の移動支援として、展示ブロックにQRコードを埋め込み、スマートフォンで位置情報を確認できるような試みが東京の地下鉄13駅などで進んでおり、大阪万博でも導入予定です。

ICTやAIの活用も障害福祉に大きく貢献しています。AIスーツケースや、離島での遠隔医療の推進など、テクノロジーの活用により、より多くの人々が社会参加できる未来を目指しています。

一方、まだ法整備が追いついていない分野もあります。たとえば「高次脳機能障害」に関しては、23万人以上の方々の支援を求める声に応え、超党派で法案作成を進めてきましたが、残念ながら時間切れで今国会では成立に至りませんでした。こうした課題は引き続き取り組むべき重要なテーマです。

私は今回をもって議員を勇退いたしますが、これまでともに歩んできた皆様への感謝とともに、私の後任である原田大二郎氏にバトンを託し、これまで培ってきたネットワークや政策をしっかりと引き継いでまいります。

18年間、福祉政策の最前線に立たせていただけたことに深く感謝申し上げます。今後も皆様と共に、誰も取り残されない社会づくりを目指してまいります。誠にありがとうございました。

プロフィール

| 昭和29年 | 愛媛県八幡浜市生まれ |

| 昭和48年 | 愛媛県立八幡浜高等学校卒業 |

| 昭和52年 | 慶應義塾大学法学部卒業 |

| 昭和52年 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |

| 平成19年 | 約29年間勤めたIBMを退社 |

| 平成19年 | 第21回参議院議員選挙(比例区)初当選 |

| 平成23年 | 参議院消費者問題に関する特別委員会委員長 |

| 平成25年 | 第23回参議院議員選挙(比例区)2期目当選 |

| 平成25年 | 財務大臣政務官 |

| 平成28年 | 参議院総務常任委員会委員長 |

| 平成29年 | 公明党参議院国会対策委員長 |

| 平成30年 | 公明党中央規律委員長 |

| 平成30年 | 参議院災害対策特別委員会委員長 |

| 令和元年 | 第25回参議院議員選挙(比例区)3期目当選 |

| 令和2年 | 厚生労働副大臣 |

| 令和3年 | 内閣府副大臣(新型コロナワクチン接種推進担当) |

| 令和3年 | 公明党参議院国会対策委員長 |

| 令和7年7月 | 3期18年間参議院議員を務め、後任の原田大二郎参議院議員に託し議員を勇退 |

自己紹介

| 身長 | 172cm |

| 体重 | 73kg |

| 家族 | 香川・善通寺市出身の妻と二男一女の5人家族 |

| 趣味 | 卓球、囲碁、スポーツ観戦、映画鑑賞 |

| 座右の銘 | 「心こそ大切なれ」 |

| 感銘を受けた書籍 | 「坂の上の雲」 「母よ 嘆くなかれ」 |

手記 ーひびきー のご紹介

こちらの手記-ひびき-は、私が参議院議員に当選したばかりの当時(2007年)、障害者支援団体の皆様が発刊されている雑誌に掲載を頂きました。 いつまでも政治家としての原点を忘れずに、これからも国政活動を続けて参ります。 こちらの文面を以下のテキストに書き起こしましたので、是非ごらんください。

平凡なことが辛せ ~障害の娘が教えてくれた使命の人生~

障害の娘との壮絶な介護の日々

私は今、政治家(参議院議員)です。障害の娘(潤子)がいたからこそ、この世界に入ることになりました。知的障害の娘のおかげで、今の自分があります。

長女の障害が分かったのは2歳の時でした。どうも普通の子と違い、言葉も遅いし、ハイハイも遅いので、医者に診てもらうと「重度の知的障害です。脳障害です。一生直りません」との宣告を受けました。大変ショックでした。涙がとめどもなくあふれ、断崖から突き落とされたような絶望感が襲いました。

それから夫婦で壮絶な介護、子育てが始まりました。多動で睡眠障害の自閉症の娘を連れ、リハビリなどに通いました。外出の際も手を握っておかないと、車道に飛びこみます。いっときも目が離せません。

当時、私はコンピューター会社(日本IBM) の営業の主任・課長の時でした。妻はまだ小さな長男と次男の面倒を朝から夜までずっと1人で見ていましたので、これ以上続けると倒れてしまいます。それで私は会社から帰ってから、朝方まで睡眠障害の娘の面倒を見ました。寝ないで会社に行ったことも何度もありました

温かな善意ある人たちとの交流

そんな大変な中、同じ障害のある子どもをもつ親の会の「たまごの会」や「手をつなぐ親の会」の方たちとの出会いがありました。

どのお母さまたちも明るく前向きで、元気な姿にびっくりしました。同じように大変な障害をもちながらがんばられている皆さまに触れ、勇気をいただきました。

また、妻は「手をつなぐ親の会」の先輩の皆さまに相談に乗っていただきました。娘のおかげで、たくさんの友人ができました。周りの温かな善意ある方々がおられての今があると、本当に感謝しております。

重度の娘はまだ一人では何もできませんが、今年二十歳の成人式をむかえました。何もしゃべらない娘から、私たち夫婦は多くのことを学びました。

―つは「平凡なことが幸せ」との実感でした。最初、食事も手づかみでしか食べられなかった娘が、薄紙をはがすように、訓練で自分一人で食事ができたときの喜び。当たり前のことが、平凡なことが本当に幸せだなと感じます。

昔は多動な子でしたので、迷惑をかけるため、家族でファミリーレストランさえ何年もいけませんでした。先日も潤子と妻の3人でレストランで食事ができた時、「本当に幸せだなあ」と実感しました。

「当たり前のことが幸せだと感じられる感性」を娘から学びました。

二つ目は「自分を低くすること」を教えてくれました。ノーベル文学賞を受賞したパール・バック女史は障害の娘さんから「自分を低くすること」を学んだといいます。私も傲慢な自分の殻を一つ一つ、障害の娘を通じて、破ってもらったように思います。謙虚さ、感謝の心が大切なことだと教えられました。

政治の道・使命の道へ

一昨年、公明党から推薦を受け、29年勤めた日本IBMを辞めて参議院選挙に立候補し、当選させていただきました。立候補を決意したのは、20年近く障害者の皆さまとの交流を通じて、法の狭間でご苦労されている方々を見て、政治の光の当たらない方がいかに多いかを痛感していたからです。少しでも貢献できないかとの思いでした。

今、希望していた厚生労働委員会に所属しています。障害者の方の就労支援の充実など通算7回の質問を通じて、少しでも多くの課題の改善をと取り組んでいます。また全国150カ所の障害者施設や作業所などを回りました。「手をつなぐ親の会」の皆さまとも懇談させていただき、多くの課題や要望をお聞きしました。

「障害者自立支援法の抜本的見直しの与党プロジェクトチーム(PT)」の一員としても、親亡き後の本当に心配のない社会(ユニバーサル社会)を目指して、障害者施策の充実を進めたいと思います。

振り返ると、潤子を軸にわが家は回ってきました。泣き、笑いの中にいつも太陽の娘がいます。笑頻満載の娘から、勇気のエネルギーをもらいました。

また、愚痴を言わず、介護し抜いた明るい妻にも頭が上がりません。長男・次男も私のいない時に妻を支え、娘の面倒を見てきました。

私自身、娘がいなければこの職業に就くこともなかったと思います。これからも障害をもった方々とそのご家族の側に立ち、誠実にがんばってまいります。