山本博司-多様な活動と社会貢献:音声解説

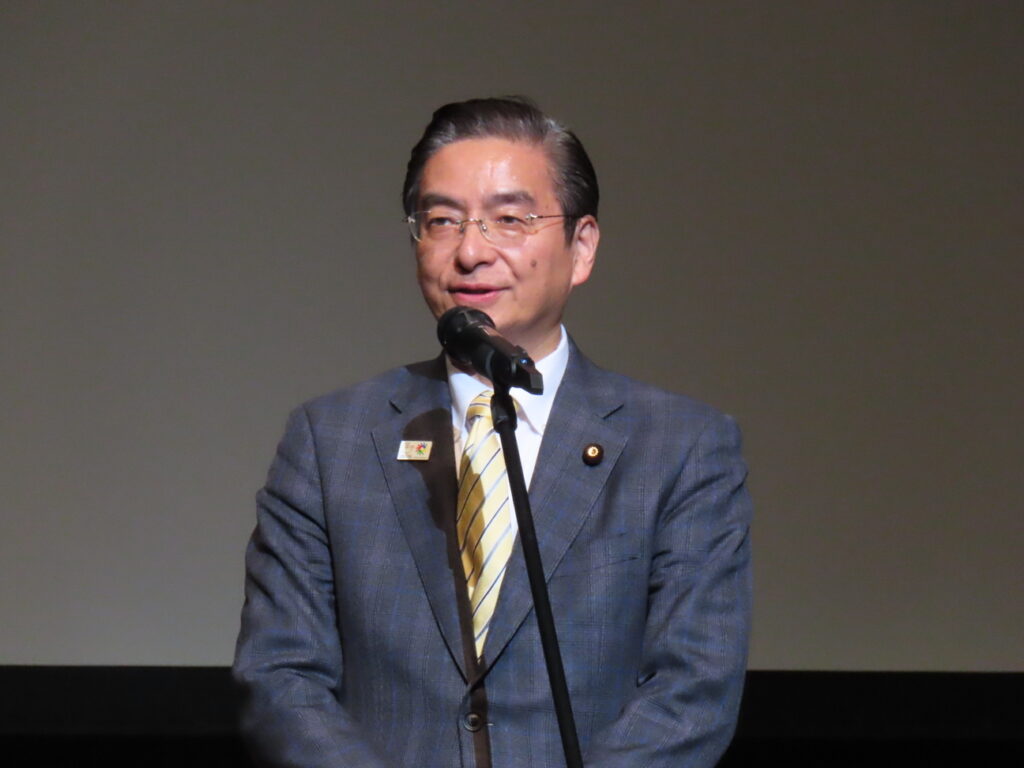

公明党の山本博司参議院議員が、令和7年7月28日に18年の任期を終え勇退しました。

重度の障害を持つ娘さんの経験から「人間主義」「現場第一」を掲げ、障害福祉分野で29本の法案成立・改正に貢献。

国の障害福祉予算を約7倍の4兆2000億円に増やし、サービス利用者・施設数・雇用者数を大幅に増加させました。

離島振興やひきこもり・ヤングケアラー支援、IT活用推進にも尽力。後任に「魂のバトンタッチ」を行い、今後も福祉やIT分野での貢献を目指します。

NotebookLMでの音声解説を生成しました。

山本博司-多様な活動と社会貢献:音声解説

この解説では、公明党の山本博司参議院議員の18年間の政治活動、特に障害福祉分野での功績について詳しく議論されました。山本議員は令和7年7月28日に3期18年の任期を終えて勇退しました。

山本議員の政治活動の原点は、重度の知的障害と自閉症を持つ娘さんの存在でした。

話者 2は、この個人的な経験が「どこまでも人間主義」という政治哲学と「現場第一」という姿勢を形成したと説明しました。娘さんとの生活を通じて多くの障害者団体や支援者と交流し、現場の声を直接聞く機会が増えたことが活動の原動力となりました。

山本議員は障害福祉関連法の成立・改正に29本も関わりました。

話者 1と話者 2は、G7で初となる電話リレーサービス法や障害者優先調達推進法などの具体的成果について言及しました。

また、国の障害福祉関連予算は山本議員が就任した2006年頃の約6000億円から2025年度には約7倍の4兆2000億円にまで増加しました。

話者 2によると、この予算増加により福祉サービスの利用者数は約3倍の159万人超、関連施設数は約4倍の16万ヶ所、企業などで雇用される障害者数も約2倍の64万人以上に増えました。これは単なる数字の変化ではなく、より多くの障害のある方々が地域で必要な支援を受けやすくなり、社会参加しやすくなったことを示しています。

山本議員の活動は障害福祉だけでなく、公明党の離島振興対策本部長として115もの離島を訪問し、島民の声を国政に届けて支援のための交付金創設などにつなげました。また、地元高松での街頭演説を2123回行うなど、直接対話への強いこだわりを示しました。

さらに、ひきこもり支援センターの設置促進や伴走型支援の提唱、ヤングケアラー支援のプロジェクトチーム設置の主導、障害者の文化芸術活動支援なども行いました。

日本IBM在籍29年の経験を生かし、「ブルースカイ勉強会」を37回開催し、ITやAIなどの新技術を誰も置き去りにしない社会実現のために活用する方法について議論を重ねました。

山本議員は勇退にあたり、後任の原田大二郎氏に「魂のバトンタッチ」をされ、第3の人生として福祉やIT分野のサポートを続けたいと表明しています。

話者 1と話者 2は、一人の政治家の強い信念と行動がいかに多くの人々の生活や社会の仕組みに影響を与えうるかという点に注目し、議員という立場を離れた後も山本氏の知見が社会に生かされ続ける可能性について言及しました。

チャプター

山本博司議員の政治活動の概要と原点00:00:00

話者 1が山本博司参議院議員の3期18年の任期終了と勇退について紹介し、特に障害福祉分野での功績について掘り下げたいと述べました。

話者 2は、山本議員が18年間一貫して福祉の現場に寄り添ってきたこと、その「どこまでも人間主義」という理念が具体的な形になったことを評価しました。

山本議員の政治活動の原点は、重度の知的障害と自閉症を持つ娘さんの存在で、2歳の時に「一生治らない」と宣告を受けた時の絶望感が政治家としての原点になったと話者 1が資料を基に説明しました。

話者 2は、その経験から「平凡なことこそが幸せ」「自分を低くすること(謙虚さ)」の大切さを学び、それが「どこまでも人間主義」「現場第一」という政治哲学を形作ったと述べました。

障害福祉分野での具体的な成果 00:02:18

話者 1は山本議員が29本もの障害福祉関連法の成立や改正に関わったことを指摘し、G7で初となる電話リレーサービス法や障害者優先調達推進法などの具体例を挙げました。

話者 2は電話リレーサービス法について、聴覚や発話に困難のある方が電話を使う際にオペレーターが手話や文字で通訳するサービスを公的に保障するもので、コミュニケーションの壁を取り除く大きな一歩だったと説明しました。

また、国の障害福祉関連予算が2006年頃の約6000億円から2025年度には約7倍の4兆2000億円に増加したことも紹介しました。

話者 2はさらに、福祉サービスの利用者数が約3倍の159万人超、関連施設数が約4倍の16万ヶ所、企業などで雇用される障害者数も約2倍の64万人以上になったと具体的な数字を示し、これが多くの障害のある方々の社会参加を促進したと述べました。

障害福祉以外の分野での活動 00:04:40

話者 1は山本議員の活動が障害福祉だけでなく広範囲に及んでいることを指摘し、公明党の離島振興対策本部長として115もの離島を訪問したことを例に挙げました。

話者 2は、離島で生活する方々の声(島外で出産する際の経済的負担など)を直接聞いて国政に届け、支援のための交付金創設につなげたと説明しました。

また、地元高松での街頭演説を2123回行ったことも「直接対話への強いこだわり」「公明党の『大衆とともに』という理念精神の実践」として評価されました。

さらに、ひきこもり支援センターの設置促進や伴走型支援の提唱、ヤングケアラー支援のプロジェクトチーム設置の主導、障害者の文化芸術活動支援なども行ったことが紹介されました。

IT活用と今後の展望 00:06:16

話者 1は山本議員が日本IBMに29年間勤務した経験を生かし、「ブルースカイ勉強会」を37回開催したことに言及しました。

話者 2は、この勉強会でITやAIなどの新技術を「誰も置き去りにしない社会」実現のためにどう活用できるかというテーマで議論を重ねていたと説明し、NPO法人輝HIKARIなどとの連携も重視していたと述べました。

話者 1は山本議員の18年間の活動を「個人的な経験から始まった強い思いが『人間主義』という哲学になり、障害福祉を軸にしながらも、離島、ひきこもり、ヤングケアラー、IT活用まで多方面での具体的な政策実現につながった」と総括し、勇退にあたって後任の原田大二郎氏に「魂のバトンタッチ」をしたことを印象的だと述べました。

話者 2は一人の政治家の強い信念と行動がいかに多くの人々の生活や社会の仕組みに影響を与えうるかという点に注目し、話者 1は山本議員が「第3の人生」として福祉やIT分野のサポートを続けたいと表明していることを紹介し、議員という立場を離れた後も知見が社会に生かされ続ける可能性について言及しました。

音声文字起こし

話者 1

先日ですね、令和7年の7月28日、公明党の山本博司参議院議員が3期18年の任期を終えて勇退されました。 今回は山本さんの長年の政治活動、特にご自身がライフワークとおっしゃっていた、障害福祉の分野、ここでの大きな足跡とそれを支えた信念について、あなたと一緒に深く掘り下げていきたいなと。

手元の資料には、その情熱の源とか具体的な功績しっかり書かれてますね。

話者 2

そうですね。 18年間という本当に長い期間、一貫して福祉の現場に寄り添ってこられたその記録ですよね。

資料を読んでいると、単に政策を作るっていうだけじゃなくて、彼のどこまでも人間主義っていう理念、それがどういうふうに具体的な形になったのかっていうのがよく見えてきます。 個人的な体験が、なんていうか、社会を変える力になったっていうすごく良い例だと思いますね。

話者 1

その個人的な体験というのがまず出発点として非常に重要ですよね。

資料によりますと、山本さんには重度の知的障害と、あと自閉症を持つ娘さんがいらっしゃって、2歳のときに一生治らないっていう宣告を受けたとそのときの断崖から突き落とされたような絶望感これが政治家としての原点になったとあるんですが、そのご経験が具体的にどう政策への情熱に結びついていったんでしょうか?

話者 2

まさにそこがポイントですよね。 その経験から、平凡なことこそが幸せなんだとあとは自分を低くすること、つまり謙虚さですね。

それがいかに大切かを学んだというふうにおっしゃってます。 これが彼の政治哲学であるどこまでも人間主義とか、現場第1っていう姿勢を形づくったんですね。 なんていうか、弱い立場の方とか声が届きにくい人々に光を当てたいっていう、そういう強い意志の源泉なんだと思います。

話者 1

なるほど。

話者 2

あとやっぱり娘さんとの生活を通じて、多くの障害者団体の方とか支援者の方々ですね。 そういう方々と深く交流するようになって、現場の切実な声を直接聞く機会が増えた。 それが彼の活動を強く後押ししたということだと思います。

話者 1

なるほど。 現場のご自身の経験がそこでガチッと結びついたわけですね。 それで、それがライフワークとおっしゃる障害福祉改革に繋がっていく。 資料にはなんと29本もの障害福祉関連法、その成立や改正に関わったとありますね。

話者 2

ええ。29本。すごい数ですよね。

話者 1

例えば、G7では初となった公的制度、電話リレーサービス法とか、あとは、関係者の長年の悲願だったと言われる障害者優先調達推進法とか、具体的な成果は本当に目覚ましいものがありますね。

話者 2

そうですね。 特に電話リレーサービス法というのは、聴覚とか発話に困難のある方が電話を使うときに、オペレーターが手話とか文字で通訳する、そのサービスを公的に保障するっていうもので、コミュニケーションの壁を取り除く、本当に大きな一歩だったと思います。

話者 1

それは大きいですね。

話者 2

法整備だけじゃなくて、国の障害福祉関連の予算、これにも注目すべき変化があります。 彼が議員になられた2006年頃ですか、その頃は約6000億円だったのが、年度予算ここではなんと約7倍の4兆2000億円にまで増えているんです。

話者 1

7倍ですか。それはちょっと驚異的な伸びですね。その予算が増えたことで、現場レベルではどういう変化があったんでしょうか?

話者 2

数字が示す変化もかなり大きいです。例えば、福祉サービスの利用者数は約3倍、159万人を超えてます。関連施設の数も約4倍で16万ヶ所、それから企業などで雇用される障害者の方の数も約2倍の64万人以上と。

話者 1

利用者数も施設数も雇用も軒並み増えているんですね。

話者 2

そうなんです。 もちろんあの課題が全てなくなったわけではないですが、これは単なる数字の変化じゃなくて、より多くの障害のある方々が地域で必要な支援を受けやすくなった、社会に参加しやすくなったっていう、その表れと言えると思います。

山本さんが現場を訪問したり、当事者の方と対話したりして得た情報、それが国会での質問を通じて制度の拡充とか、予算確保に繋がったっていうケースも多かったようですね。

話者 1

なるほど。 障害福祉っていう中心的なテーマに加えて、山本さんの活動はもっと広い範囲に及んでますよね。

公明党の離島振興対策本部長として、ご自身で115もの離島を訪問されたとか、これもやっぱり現場第1の表れなんでしょうか?

話者 2

まさにそうだと思います。

離島で生活する方々の声、例えば島外で出産するときの経済的な負担が大きいみたいな、そういう切実な声を直接聞いて、それを国政に届けて支援のための交付金を作ったりとか、そういうことに繋げているんですね。

話者 1

115島自ら行くというのはすごいですね。

話者 2

あと、地元高松での街頭演説、これが2123回

話者 1

に数2000回超えですか!

話者 2

そうなんです。これもやっぱり直接対話への強いこだわりを感じますよね。公明党の大衆とともにっていう立党精神の実践ということなんですよね。

話者 1

障害福祉、離島、そしてさらに声なき声に応える活動が続くと、ひきこもりの支援にも力を入れていたんですね

話者 2

ひきこもり支援センターの設置を促したりとか、あと1人1人に寄り添って継続的にサポートする伴走型支援、この重要性をかなり早くから提唱されていました。 それから、ご自身の家族にもヤングケアラーがいらっしゃった経験から、政府の中にヤングケアラー支援のプロジェクトチームPTですね。

これの設置を主導した。 これも大きな功績だと思います。

話者 1

ヤングケアラーの問題も。

話者 2

はい。さらに、障害者の文化芸術活動、これへの支援も進めています。

話者 1

本当に多岐にわたる活動ですけど、日本IBMに29年間いらっしゃった経験これも生かされていたようですね。ブルースカイ勉強会っていうのを37回も開催したとか。

話者 2

そうなんです。 ITとかAIとか、そういう新しい技術を誰も置き去りにしない社会を実現するためにどう活用できるかっていう。 そういうテーマで議論を重ねていたようです。

現場のNPOとの連携もすごく重視されていて、例えばNPO法人輝HIKARI代表理事は金子さんですが、そういう団体と協力して具体的な支援の形を模索していたと。 まさに人間主義を現代的な課題にも適用しようとされていたということでしょうね。

話者 1

なるほど個人的な経験から始まった強い思いが人間主義っていう哲学になって、それで障害福祉を軸にしながらも、離島・ひきこもり・ヤングケアラー、そしてIT活用まで本当に多方面での具体的な政策実現に繋がっていった、そういう18年だったということですね。勇退にあたって、後任の原田大二郎さんに魂のバトンタッチをされたという言葉も何かすごく印象的でした。

話者 2

へえ。 1人の政治家のその強い信念と行動が、これほどまでに多くの人々の生活とか社会の仕組みに影響を与えうるんだっていう。

この事実はこれを聞いているあなたにとっても、何かを考えるきっかけになるかもしれませんね。

話者 1

そうですね。 山本さんは今後、第3の人生として、福祉とかIT分野のサポートを続けたいと表明されています。

政治の第一線を離れた後、これまでの経験とか、築き上げてきたネットワークっていうのは、社会に対してどういう新しい貢献の形を生み出す可能性があるんでしょうかね。 議員という立場を離れてもなお、その実態意見に基づいた知見が社会に生かされ続ける道筋について、ちょっとあなたも思いを巡らせてみるのも面白いかもしれません。

2025年8月1日

要約・生成・文責: 特定非営利活動法人輝HIKARI 代表理事 金子訓隆