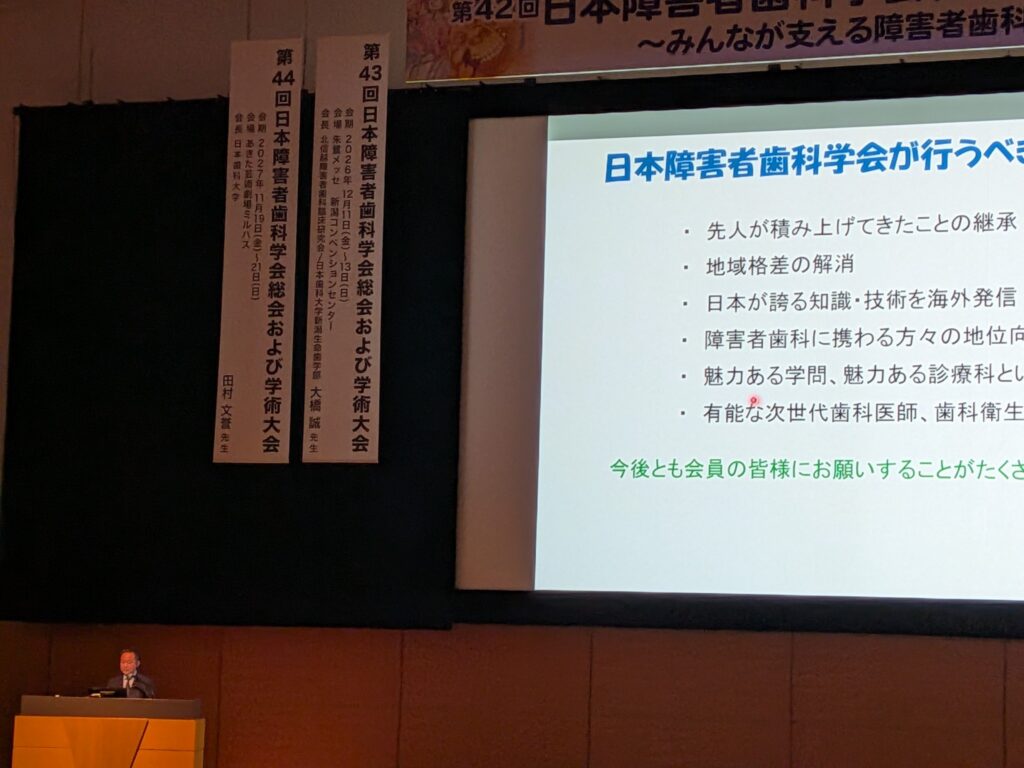

「第42回日本障害者歯科学会総会および学術大会」は,2025年10月31日(金)~11月2日(日)に大阪国際会議場(グランキューブ大阪)において開催。

特別講演

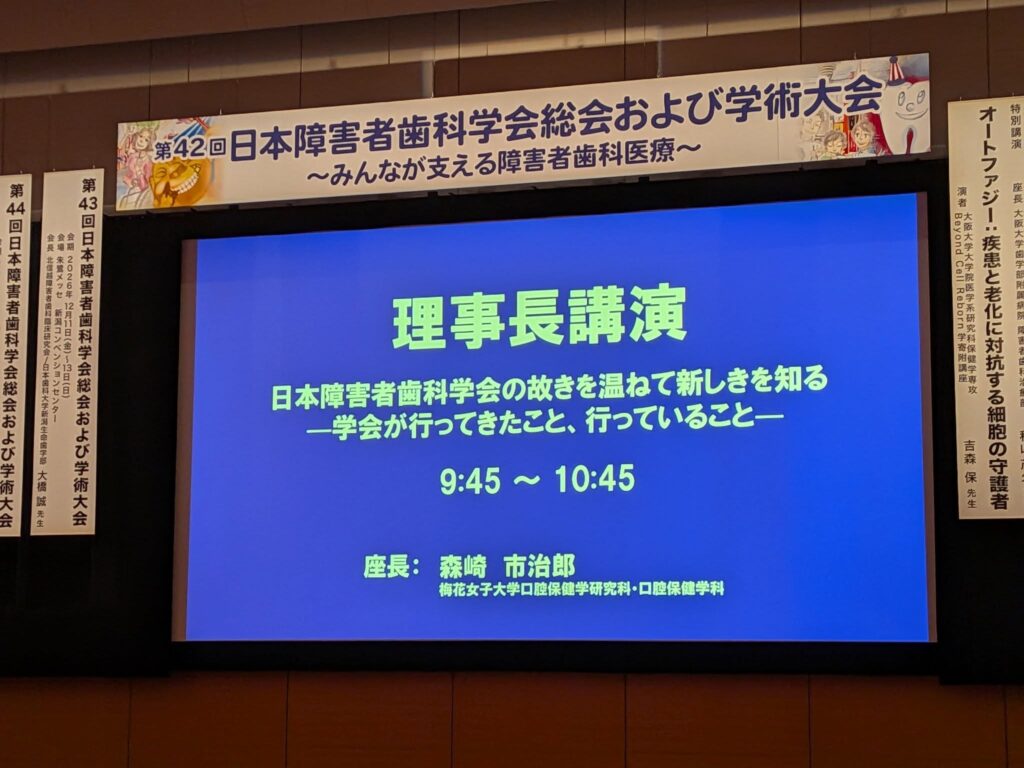

「日本障害者歯科学会の故きを温ねて新しきを知る~学会が行ってきたこと、行っていること~」

演者: 日本障害者歯科学会 野本たかと理事長(日本大学 松戸歯学部 教授)

座長: 森崎市治郎(梅花女子大学 口腔保健学研究科・口腔保健学科)

【日本障害者歯科学会】

昭和48年日本心身障害児者歯科医療研究会として発足し、昭和59年には日本障害者歯科学会と名称変更し、令和7年度現在5274名の会員で構成されています。

年1回の総会、学術大会と年3号の機関誌『障害者歯科』の発行、年3回のニュースレターの発刊を行い、全国の障害者歯科医療にたずさわる会員の意見交換、研究活動、医療普及活動の場として中心的役割を担っています。

日本全国の障害児者がいつでもどこでも適切で均質な歯科医療を受けられるようにするために活動することが本学会の使命であると考えています。

それを達成するためには,多くの課題を一つ一つ解決して,全ての障害児者が安心安全に歯科医療を受診できる障害者歯科界を実現することが重要であります。

昭和の時代は,歯科受診するために1時間半かけても2時間かけても通院してくる障害のある患者さんは稀ではありませんでした.それだけ,歯科医療を提供できる場が少なかったということです.昭和の頃の障害児者は,歯科受診もままならず,大変ご苦労されていたと思います。

平成,令和と時が流れ,歯科医学教育の充実や社会環境が整備されてきたことで,多くの場で障害児者の歯科治療が行われるようになりましたが,まだまだ地域によってはままならぬ状況も散見されます.よく耳にするのが都市部は概ね診療をしてくれる場があるが,都市部から離れると行き届いていない.このようにまだまだ地域格差が認められます.これも解決すべき問題の一つです.その解決策の一環として,地域活性化のために各地域に分けての研究会が発足され,積極的な活動がなされています.

障害者の歯科治療の内容も大きく変化しております.う蝕治療や歯石除去などの歯周病治療が主体だったものから,補綴治療も概ねできるようになりました。

矯正治療も比較的容易に行えるようになりました.情報の時代ですので,ご本人やご家族から「CADCAMでやってください.」,「ノンクラスプデンチャーでお願いします.」などの要求もあります.しかしながら,それぞれの地域で均一な治療が受けられるかというとそうではなく,治療方針も確立されているとは言えません.これも解決すべき問題点です.その解決策として,診療の標準化・均一化を図るために診療のガイドラインも多く作られ,現在も進行中です。

また,日本の障害者歯科医療の技術は世界に誇れるものであると考えています.そのため,日本の知識や技術を国外にも普及していくことも大切であると考えています.特にアジア各国との連携を深めて,啓発活動を続けていきたいと考えています.他にも,発達期障害児者の摂食機能療法の啓発,障害特性による歯科疾患の治療計画の立て方など,進めていくべき課題がたくさんあります。

野本理事長の個人の経験を下に、日本障害者歯科学会の歴史や活動について、解りやすく講演され、大変参考になりました。

終了後、野本理事長と懇談。施策について意見交換させていただきました。ありがとうございました。