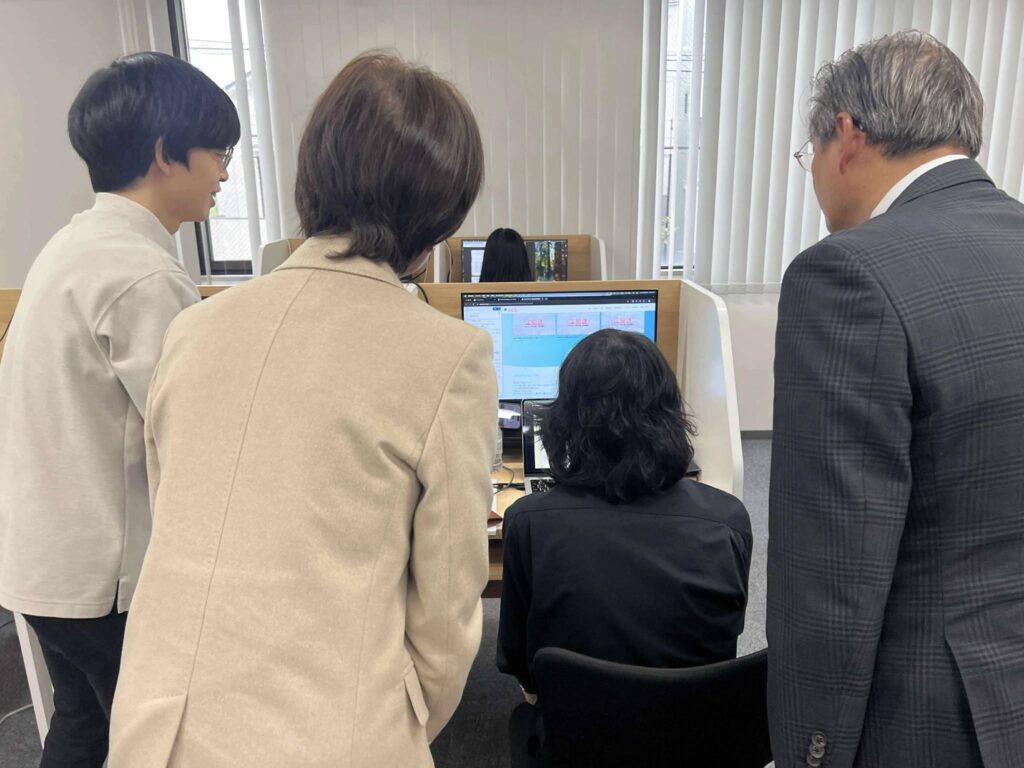

13日午後、杉並区下高井戸にある(株)パパゲーノ Work & Recovery(就労継続支援B型事業所)の施設外就労を見学。

「NPO法人輝HIKARI」の金子訓隆代表理事((株)マイクロブレイン 取締役)と元 厚労省 障害者雇用対策課長・労働局長を歴任した小野寺徳子さんが同行。

田中康雅 代表取締役CEOからパパゲーノ Work & Recoveryの取組みや要望など伺い、意見交換。

「パパゲーノが目指すのは、『生きててよかった』と誰もが実感できる社会づくりと、『リカバリー』の社会実装です。精神障害・発達障害のある方が企業のDX支援業務に携わり、スキルアップと就職を目指す新しい取り組みで、大変強く共感致しました。

障害福祉のDXは、支援記録も紙やエクセル中心で業界として非常に遅れています。AIの活用も約8割強が活用していません。

しかし、田中さんは、AIは障害のある方、特に精神疾患や発達障害、認知症など、脳機能に障害がある方にとって、非常に有効なツールになる可能性があることに着目。脳の機能障害をAIで補完することで、当たり前に生活できる社会が実現できるのではないかと考え、障害者就労で実践されています。

例えば、発達障害で相手の意図や感情を想像するのが苦手な方がAIに意図を尋ねたり、相手に配慮した伝え方をAIに相談したり。さらに、難しい漢字が理解しづらい場合に、AIでひらがなに変換してもらったりすることで、コミュニケーションのトラブルを減らすことができます。

また、業務マニュアルに基づいて、個別の質問にAIが答えることで、精神障害のある方の業務遂行も支援できると考えています。対人不安が強い方であってもAI相手になら遠慮なく質問することができるので、作業もスムーズに。このように、AIは脳機能の障害を補い、環境を整えることで、障害のある方が自力でできることを増やし、当たり前に生活できる社会を作ることができます。

実際、下高井戸には20名の利用者が働いていました。現在3施設で約120名が利用されています。AIを活用し、ホームページ作成に取り組む利用者に伺いました。『AIがあったから挑戦できた』『自分の可能性がひろがった』といった前向きな声が聞かれ、生き生きと仕事をされていました。

AIの活用をさらに広げる上で、課題は、「AIを『単なる効率化のツール』と捉えられていることが多く、AIが情報処理や思考を補完し、障害のある方の可能性を拡げるいう認識が不足していることが、ノウハウ不足にもつながっています。またAIの利用が公的なツールとして認められるためには、セキュリティやコンプライアンスのルールとオペレーションの整備が不可です。そう意味で国や自治体、業界団体と連携し、セキュリティや運用マニュアルを整備した上で、活用事例や実証実験を増やしていく必要があると考えられています。

また具体的な要望として、

① 株式会社が運営する事業所に通う障害のある方だけ、交通費が支給されない交通費支給の不平等。

⇒(杉並区の現状について区議と連携し、改善を進めてまいります。)

② 国は電磁的方法による契約を認めているにもかかわらず、区は「障害者に電子署名の能力がない」として一律に禁止。これは障害者権利条約や国の方針と相容れない対応ではないかなど等。

⇒(地方の独自ルールに対して、厚労省から通知を発出して、地方行政の歪みを是正する必要があります。この点、厚労省等に要望してまいります)

慶應大学の後輩で、30歳。若い田中さんが新しい挑戦をされ、その可能性に大きな希望をもちました。今後、公明党の地方議員との連携で、しっかりと応援してまいりたいと思います。

【パパゲーノとは?】

パパゲーノは「生きていて良かったと誰もが実感できる社会」を目指し、リカバリーの社会実装を目指している会社です。生成AIで個人の可能性を広げ、精神障害・発達障害のある方がITスキルを学び、自分らしく生きることをサポートしています。統合失調症の当事者で福祉施設(就労継続支援B型)に通う かけるんさんとの絵本制作から始まりました。当事者のニーズを聞き、新しい技術を立ち上げる事を決め2023年9月に東京(杉並区)で就労継続支援B型を設立。

社名である「パパゲーノ」は、「パパゲーノ効果」に由来しています。田中さんは社名について「パパゲーノ効果とは、『死にたいと思うほどつらい境遇や経験、そういった気持ちを抱えながらも生きている人の物語を伝えることが、自殺予防につながるのではないか』という仮説です。それになぞらえ、いろいろな障害当事者の挑戦を応援し、その物語を発信していける会社を目指し、社名としました」

パパゲーノ設立の背景には、田中さん自身の過去の経験がある。大学時代、身近にメンタル不調に陥った人や自殺未遂をした人がいたことを機に、メンタルヘルス分野で貢献したいという想いが芽生えたという。過労自殺予防を目的としたビジネスの立ち上げ、介護施設向けに歩行解析AIを利用して高齢者の転倒リスクを軽減するアプリの提供などに取り組んだ。また、働きながら公衆衛生学の修士課程を修めるなど、学問とビジネスの両輪で知識を深めたのち、メンタルヘルス分野に挑戦すべく、パパゲーノを設立している。

【就労継続支援B型事業所「パパゲーノ Work & Recovery」とは?】

「パパゲーノ Work & Recovery」は、主に「精神障害」「発達障害」のある方がパソコンを使ってITスキルを学び、自分らしく生きることを応援する就労継続支援B型事業所。

2024年9月に八幡山、2025年3月に用賀で開所しており、2025年5月から下高井戸にて施設外就労の取り組みも開始しています。

【支援現場で手軽にAIを導入できるアプリ「AI支援さん」】

「AI支援さん」は、支援現場が抱える課題を解決するためにパパゲーノが開発したツールです。支援現場から生まれたAIツールで、現場のニーズに柔軟に対応できるため多くの事業所に選ばれています。パパゲーノでは、障害当事者と共に福祉分野で求められているサービスを創り、インクルーシブなチームで業界変革に挑戦していくことを大切にしています。

AI支援さんのマニュアル作成、商談管理の営業事務、テスター業務などは「パパゲーノ Work & Recovery」という就労継続支援B型の利用者さんにも貢献いただいてます。

【田中康雅(たなか やすまさ)さん プロフィール】

株式会社パパゲーノ 代表取締役CEO

慶應義塾大学環境情報学部卒業。ヘルスケアスタートアップでの事業開発、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科でのメディアと自殺に関する研究を経て、2022年に株式会社パパゲーノを創業。「リカバリーの社会実装」を目指して、就労継続支援B型「パパゲーノ Work & Recovery」の運営や支援現場向けDXアプリ「AI支援さん」の開発を中心に、障害福祉業界のDX・AI活用に尽力。国や自治体との協働、「AI福祉ハッカソン」による支援者のAI活用スキルの育成、障害福祉業界のDX実態調査・政策提言など多数の実績を持つ。精神保健福祉士、公衆衛生学修士。著書に『生成AIで変わる障害者支援の新しい形 ソーシャルワーク4.0』など。

https://papageno.co.jp/